Unsere Brauerei

Wir werden oft gefragt, wie wir überhaupt zum Bierbrauen gekommen sind. Da gab es verschiedene Auslöser, der Hauptgrund war aber, ein Lebensmittel in seiner Kultur zu erhalten, nach alten Vorgaben und ohne Chemie oder andere Einflüsse. Kurzum, wir wollten ein Bier nach dem Reinheitsgebot haben und nicht ein nach industriegenormten und gewinnorientierten Kriterien hergestelltes Produkt. Denn davon gibt es ohnehin schon genug auf dem Lebensmittelsektor.

In der Theorie hört sich das zunächst erst einmal einfach an. In der Praxis erfordert es dann doch einiges an Innovation und Fachwissen, um den Prozess des Bierbrauens mit all seinen Tücken und Kniffen zu verstehen und zu beherrschen.

Selbst mit einer fundierten Ausbildung zum Diplom-Braumeister heisst das nicht, dass man mal eben nebenher in der Küche ein perfektes Bier zaubert, da gehört doch etwas mehr dazu als der reine Wille sein eigenes Bier nach seinen Vorstellungen zu brauen.

Experimentierfreude ist dabei auch sehr eng mit Rückschlägen und Enttäuschung, aber auch Erkenntnissen und einer fantastischen Geschmacksvielfalt verbunden, die heutige Biere aus industrieller Fertigung vermissen lassen. Für uns ist das die permanente Herausforderung als CraftBeer-Brauer, mit dem Nebeneffekt, eine über 4000 Jahre alte Tradition zu erhalten und weiterzugeben.

In der nachfolgenden Historie haben wir die elementaren Schritte unserer Entwicklung zusammengestellt:

Unsere ersten Brauversuche begannen mit einem Malzkonzentrat aus der Dose. Malzkonzentrat ist eine hoch konzentrierte Bierwürze, industriell gewonnen aus einer Würze vor dem Anstellen, also vor dem Zusatz von Hefe. Es gibt diese Konzentrate auch in Pulverform, als Set werden sie jeweils mit einem Päckchen Trockenhefe für verschiedene Biersorten wie Pilsener, Weizen, Alt und andere angeboten. In der Regel sind die Konzentrate auch fertig gehopft.

Man benötigt einen ausreichend großen Eimer, das Konzentrat, die beiliegende Hefe, einen Rührlöffel und ein Thermometer und schon kann man „brauen“. Nein, eigentlich ist das gar kein Brauen, sondern nur das Verdünnen eines Konzentrates. In der beiliegenden Rezepturanweisung wird beschrieben, dass dieses Konzentrat in eine vorgegebene Menge heisses Wasser eingerührt wird, dann abkühlen muss auf Raumtemperatur und anschliessend die Hefe eingestreut wird. Nach Abschluß der Gärung ergibt das +/- 20 Liter trinkfertiges Bier.

Du kannst komplette Sets mit Eimer, Gäraufsatz, Flaschen und Zubehör im Internet kaufen. Auf den Endgeschmack hat man wenig Einfluß, bestenfalls auf die Bittere mit etwas zusätzlichem Hopfenkonzentrat.

Unseren Vorstellungen entsprach das ganz und gar nicht, es war eben eine der vielen Erfahrungen, die man dabei macht.

Unsere Idee, Bier abseits der industriellen Herstellung und nach alter Tradition zu brauen, war mit der „Konzentratmethode“ nicht möglich. Wenn Einfluß auf Rohstoffe und damit auf Geschmack und andere Eigenschaften genommen werden soll, geht das nur, wenn der Brauprozess direkt beim Malz beginnt. Zwar erhöht sich der zeitliche Aufwand beim Brauen mit Malz durch den Maisch- und Kochschritt erheblich, im Gegenzug kann aber in jedem einzelnen Schritt Einfluss auf die Brauparameter genommen werden.

Ideen zur Umsetzung im Hobbybereich bekamen wir auf einer Urlaubsreise in die USA. Dort gibt es erheblich mehr Selbstversorger mit Bier, die sogenannten Homebrewer. Sie brauen gewöhnlich weniger aus Abneigung gegen die regionalen oder überregionalen Biere, sondern eher aus praktischen Erwägungen, wenn der Wohnort weit abseits von Städten und Einkaufsmöglichkeiten liegt. Der Erfindungsreichtum kennt kaum Grenzen, vom Brauen in ausgedienten Waschmaschinen bis zu ausgeklügelter Do-it-Yourself-Braumaschine finden sich gerade in einsamen Gegenden wahre Pioniere in Sachen Homebrewing.

Auch in Deutschland lebte die Brauerscene langsam aber stetig auf und so stellten wir uns die erste Maische-Brauanlage zusammen. Kurioserweise bekam die Idee den endgütigen Kick bei einem Besuch der BrauBeviale in Nürnberg, der Brau- und Getränkemesse überhaupt weltweit. Auf dieser Messe trafen wir nämlich meinen Braumeister aus der Lehrzeit, welcher dort unter dem Namen Metzler Brauanlagen Hobby- und semiprofessionelle Brauanlagen anbot. Sein überzeugendes, wenn auch nicht günstiges Konzept einer Kleinbrauerei überzeugte und so wurde in erste Gerätschaften investiert.

Das System bestand aus einem Weck-Einkocher in Edelstahl als Maische- oder Sudpfanne nutzbar, einem Läuterbottich aus Edelstahl mit gelochtem Senkboden Eigenbau und mehreren Edelstahl-Lagerfässern, sogenante NC-Kegs oder später auch Junior-Kegs. Dazu erhielt dieMaische- / Sudpfanne ein Rührwerk als Langsamläufer (28 U/min) zur Erleichterung des kraftraubenden Rührens per Hand mit dem Braupaddel. Weiterhin wurde der Braukeller um eine 3-Walzen-Malzmühle von Monster Mills ergänzt, angetrieben von einer Bohrmaschine.

Diese Anlage setzen wir heute immer noch zu Schulungszwecken ein, dort allerdings ohne Rührwerk. Je nach Rezeptur lassen sich damit 20-25 l Bier brauen.

Es passierte dann das , was wir uns zwar gewünscht haben, aber doch nicht erwartet hatten: Unsere Biere fanden grossen Anklang, zunächst im Bekanntenkreis, aber auch zunehmend durch Mundpropaganda. Wir überschritten die Freimenge für Biersteuer von damals 200 Liter und meldeten unsere Kleinbrauerei als Gewerbe an. Bald waren die Braubehältnisse zu klein, so dass eine Vergrösserung unumgänglich wurde. Es wurden zwei neue Pfannen gekauft, eine zum Maischen mit 70 l und eine identische zum Läutern. Die Beheizung wurde von elektrisch auf Gas umgestellt. Später kam noch ein 70 l Thermoport und darin passend ein geschlitzter Läuterboden von Mattmill dazu. Mit zwei gasbefeuerten Sudpfannen und einem isolierten Läuterbottich konnten wir nun 2 Sude hintereinander fahren. Eigentlich schon recht komfortabel, wäre da nicht das Problem mit der Temperatursteuerung beim Durchlaufen der Rasten gewesen. Zwar gibt es dafür fertige oder selbstgebaute Steuerungen, aber die waren entweder zu teuer oder im Nachbau zu aufwändig. Aus den USA kommt beispielsweise ein kompletter Bausatz, zu finden unter dem Suchbegriff „Electric Brewery“. Diese Steuerung wäre es dennoch fast geworden, würde der Lieferant auch nach Deutschland liefern. Also vorerst weitersuchen und die Rastzeiten manuell anfahren.

Unsere Suche nach einer Brausteuerung ging weiter. Die Anforderungen wurden höher, so sollte es möglich sein, möglichst Rezepte abspeichern zu können, um diese je nach Brauvorhaben einfach abrufen zu können. Diese Anforderung wiederum erforderte eine SPS. Die Siemens LOGO! könnte das, allerdings besitzen wir keine Programmierkenntnisse, um damit ein effizientes Brauprogramm schreiben zu können. Zudem stand eine weitere Kapazitätserweiterung an. Bei begrenztem Budget wäre eigentlich nur Speidels Braumeister die Wahl gewesen. Auf Messen und in Fachartikeln hoch angepriesen, wollten wir das Manko von Malzrohranlagen wie den verschiedenen Braumeistern, Grainfather, Brew Monk und ähnlichen Geräten, bei denen die Maische direkten Kontakt mit den Heizelementen bekommt, vermeiden. Bei der Würze ist das noch akzeptabel, aber angebrannte Malzreste verschönern nicht unbedingt ein Bier.

Wie bereits erwähnt, ist Homebrewing in den USA weit verbreiteter als in europäischen Regionen. In Deutschland war zudem die 200 Liter-Hürde, ab der Biersteuer fällig wird, für viele semiprofessionelle Hobbybrauer ein Hindernis. Am 01.01.2025 wurde diese Begrenzung auf 500 Liter angehoben, zudem ist die Meldung ans Zollamt weggefallen.

Die American Homebrewer Association, eine Vereinigung der Heimbrauer in den USA, hat uns schon für viele Ideen inspiriert. Dort wird auch ein spezielles Brauverfahren, gennannt H.E.R.M.S., angewandt.

HERMS steht für Heat Exchange Recirculation Mash System. Das bedeutet beim Maischen wird die Würze kontinuierlich durch einen Wärmetauscher zirkuliert, um die Rasttemperaturen zu halten. So kommt die Würze nie direkt mit einem Heizelement in Kontakt und wird schonend auf Temperatur gehalten.

In Europa noch nicht sehr verbreitet, hat es mich von Anfang an fasziniert. In Deutschland werden Anlagen von 40 bis 115 l Größe von der Firma Craft Hardware in Augsburg vertrieben.Neben einer super hohen Qualität gefällt mir besonders die Variabilität der angebotenen Kessel. In einem Baukastensystem kann man entweder ein Direct Fire-System, also mit direkter Heizung, ein B.I.A.B. System (Brew in a Bag, ähnlich Malzrohr System) oder ein H.E.R.M.S. System zusammenstellen und ohne grossen Aufwand sogar zwischen den einzelnen Verfahren wechseln. Das alles ist möglich mit universellen Kesseln. Je nach Verfahren gibt es dazu auch eine Steuerung, nicht digital, sondern analog, aber ausreichend und zuverlässig genug.

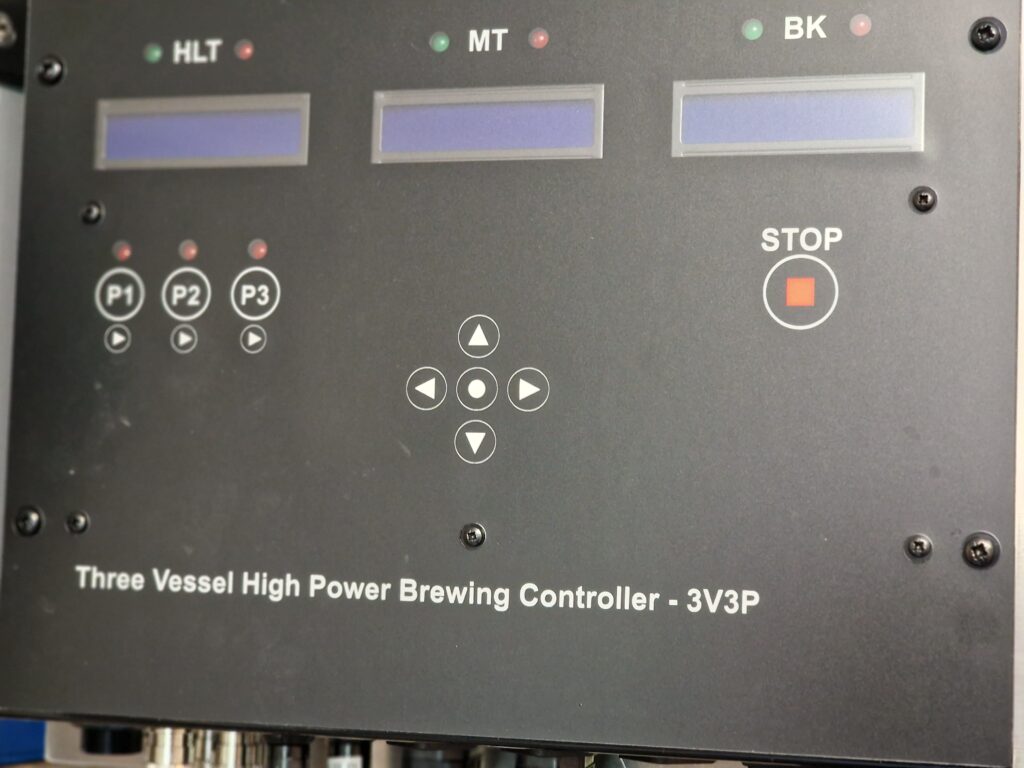

Mitte 2023 haben wir unsere Brauerei schliesslich auf eine 115-Liter-HERMS-Anlage umgerüstet. Neben den Kesseln umfasst die Anlage 3 Pumpen, einen Dampfkondensator und die Steuerung von EINBREW. Nach einigen Startschwierigkeiten läuft die Anlage inzwischen sehr gut. Rezepturen speichert die Steuerung zwar nur das letzte gebraute Rezept, aber die Eingabe eines neuen Rezeptes am Brautag ist schnell gemacht. es Ist sogar möglich 2 Sude zeitgleich zu fahren, also den nächsten Sud zu starten, während der vorherige noch kocht. Auch der Dampfkondensator war eine gute Wahl, das Klima im Braukeller ist dadurch deutlich besser als früher.